STUDY研究活動・社会貢献

東日本大震災被災地へ再び

(H.A.)

はじめに

前回2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災の状況を確認するため同年4月下から5月にかけて各地を回り、今回8年経過した各地の復興の状況を確認するため再び訪れた。

前回は被災後1ヶ月半でまだ瓦礫の山が街を覆い、自衛隊やボランティアの方々が懸命に活動されていた。ニュース等で見るより、はるかにインパクトがあり、あまりの被害の大きさにショックを受けた。建物や鉄道、道路、橋梁、防波堤等すべての構造物が押し流され、その多くは放置されたままの状態で、自然の力に対し人間の力が如何に脆弱なものか痛感した。

今回、前回と同じ場所を訪れ、復興の状況を確認した。対象都市は、釜石市、大船度市、陸前高田市、気仙沼市、南三陸町の5都市と前回調査は行っていないが特色ある復興を遂げた女川町を加えた6都市である。

対象都市共通の特性

石巻市をはじめ三陸沿岸*1は、典型的なリアス式海岸で、山地が海岸線付近までせまり、水深が深く奥深い大小の湾が続き、その海岸線は複雑になっている。また、仙台湾に面する平地部では、陸棚が沖まで発達し、浅い海底が続いている。

さらに、世界で最も地震活動が盛んな環太平洋地震帯に含まれているといった地形・地理的特性がある。

いずれの都市も港を中心に発展した都市である。リアス式海岸はまじかに山地が控え、平坦な場所は少ないが、街の中心地区として行政、教育、商業や鉄道駅等の交通機関等の都市機能が集積していた。

*1 青森県八戸市から宮城県石巻市の総延長約600㎞の区間

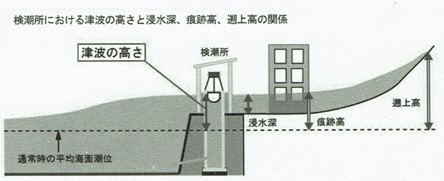

津波の痕跡高と遡上高の違い*2

東日本大震災は遡上高が40m以上の巨大津波

津波の高さは、平常の潮位(津波がない場合の潮位)から、どのくらいの高さまで海水がきたかということで測る。昔からの主な方法は、海岸部におかれた海面と連動した井戸の中に浮きを浮かべ、その上下動を観測して津波の高さを観測する方法で、浮きを吊り下げる装置をできるだけ高所に置いて観測しているが、吊り下げ装置の高さ以上の津波がくると、全く観測ができない。

巨大津波の高さは、建物や樹木などに残っていた津波の痕跡から求める。(図1)

津波の高さと言われているものは、津波自身の高さ(海岸の波打ち際での高さ)だけでなく、津波が陸に駆け上がった際の最大到達高度(遡上高)もある。昔は、海岸の波打ち際での高さを観測することができなかったので、津波の高さというと遡上高だった。

遡上高は、津波の高さと同程度から、高い場合には4倍程度までになることが知られている。

*2 津波の痕跡高と遡上高の違い 気象予報士饒村曜解説より

▼図1:津波の観測

▼表:高さと遡上高(気象庁及び各種研究機関の報告より)

釜石市気象庁の津波の高さと被害程度では、木造建築物で2mで全面破壊、RC造建築物では、5m程度までは持ちこたえるが、16m以上で全面破壊。また、防潮林は8m以上で効果なく、全面的被害とされている。

東日本大震災の津波の状況は各都市の最大値であり、地形等が大きく影響すると言われる。いずれの都市も木造建築物は全面破壊で、RC造建築物等は都市によって異なるが、多くは大規模半壊又は一部半壊の状態であった。

釜石市は岩手県南東部に位置し、世界三大漁場の一つ三陸漁場により漁業が盛んで小規模な漁村が点在する。近代製鉄業発祥の地であり、最盛期の人口は9万人を超えていたが、高炉の休止によって人口減少し、更には東日本大震災によって現在は最盛期の半分以下の約3万3千人である。

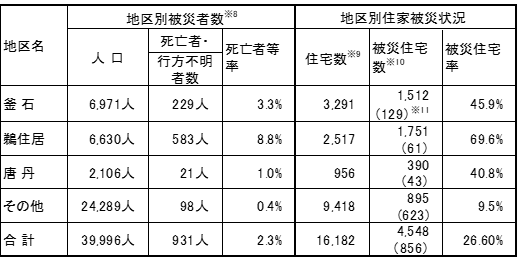

地域の被災状況

・人的被害一覧

人口 39,996人(平成23年2月末現在)

死亡者数 885人、行方不明者数 176人、合計1,061人(平成23年11月17日現在)*3

・家屋被害状況

住家 4,548戸(全壊2,954、大規模半壊396、半壊291、一部損壊907)

非住家 795戸(全壊433、大規模半壊151、半壊142、一部損壊69)*4

*3 死亡者数については、釜石市で遺体収容されたもの、行方不明者数については、市民から情報提供のあったもの

*4 「非住家」は専用の事務所、店舗等

・地区別の人的・家屋被害状況

地区別では、人的・家屋被害とも鵜住居地区が最も多く人的被害は人口の約8.8%の方が死亡等され、家屋被害は住宅の約69.6%の被災率となっている。続いて釜石地区で死亡者等率 は3.3%、被災住宅率は45.9%となっており、唐丹地区は被災地が限定的であったため志望者等率は前記2地区と比較してやや低いが、被災住宅率は約40.8%と高い割合になっている。3地区とも津波による被害が大きいが、その他の地区では地震による被害も高い割合を示している。

▼表:地区別の人的・家屋被害状況

釜石市ー釜石地区

前回調査では、釜石駅(被災を免れた。)前の国道45号の甲子川を渡ると風景は一変した。釜石の中心地区は港湾と市役所の間の数百mに経済、行政、居住等の都市機能がコンパクトに集積しているが、木造建築物等は壊滅的な被害を受けていたが、RC造の堅牢な建物は1階部分に多少の被害があったものの、大きなダメージは受けていない。国道45号沿道の中心商業地では、信号機が倒れ、アーケードの歩道はガレキで埋まり、歩行者は車道を歩いていた。住宅地もガレキが散乱し、流された車等も放置された釜石市中心地区

▲釜石市大町周辺 ▲釜石市大町周辺 |

▲釜石港の施設 ▲釜石港の施設 |

▲津波避難場所仙寿院から ▲津波避難場所仙寿院から |

|

▲釜石の中心商店の一角 ▲釜石の中心商店の一角 |

▲釜石港後背地の津波避難ビル ▲釜石港後背地の津波避難ビル |

▲ホテルは大きな被害は受けて居ない ▲ホテルは大きな被害は受けて居ない |

今回調査では、復興を強く感じた。釜石中心部では、被害は木造建築物が中心で、堅牢は建物や港湾、道路等の都市基盤は大きな被害を受けていないことから、地盤嵩上げなど大規模な土木工事は行われておらず、復興が早かったと推測される。

釜石市臨海部周辺のにぎわい創出の拠点として「魚のまち釜石」を発信する施設として「魚河岸テラス」が建設されている。

▲釜石市大町4周辺 ▲釜石市大町4周辺 |

▲釜石市大町周辺 ▲釜石市大町周辺 |

|

▲釜石市魚河岸テラス ▲釜石市魚河岸テラス |

▲現在の釜石駅 ▲現在の釜石駅 |

釜石市ー唐丹地区

震災当日の津波避難行動実態*5

地域には、昭和8年津波後の造成地があり、造成地を縦断する道路は、地域で「敷地通り」と呼ばれており、これより下の海岸側に住む住民の多くは、「この敷地通りまで避難すれば安心」という意識があった。

今回の震災でも比較的早く「敷地通り」まで避難し、海の様子を見ていた。その後、浸水の危険を感じて、更に高台に移動した。海岸付近の水産加工場にいた住民・従業員は防潮堤に上がり、海の様子を見ていた。一次避難として防潮堤に上ることは、地域で習慣化していた。その後、海の様子を見ながら更に高台へと避難した。3mという波高の情報を信じ、高さ12.5mの防潮堤は安全だと思い、そこへ避難した方が多くいた。

前回調査では、一次避難である防潮堤は、下部と上部の2層の道路を兼ねた構造であったが、この巨大防潮堤は脆くも崩壊し、低地の住宅地は全滅、高台の住宅にも津波の被害が見られる。自然を克服し、まちづくりを進める人間の英知を遥かに超えた自然の力の凄さを感じた。下写真にあるように下部はトンネル状で陸側は壁面では無く、柱であるため、強度的に問題は無かったのだろうか。右上の写真では横座屈現象*6により崩壊したと思われる。延長420mの距離に2本の道路が必要なのかも疑問である。

*5 地域の避難実態(とりまとめ結果)より

*6 背の高いH形断面梁に曲げモーメントが加わると、ねじれながら(弱軸に向かって)横に倒れて崩壊することがある。このような座屈形式を横座屈(よこざくつ)または曲げ捩れ座屈という。(wikipediaより引用)

▲小白浜漁港大防潮堤の概要 (左側断面図堤内部に自動車が描かれている) |

▲津波による大防潮堤の崩壊 ▲津波による大防潮堤の崩壊 |

▲大防潮堤内側の集落 ▲大防潮堤内側の集落 |

今回調査では、再び巨大防潮堤が建設中であった。上部は再び道路として整備され、下部は壁面で外側足下に道路が整備されていた。前回2本の道路について疑問に思ったが、上部は高台のレベルで海に面し右側でUターンして低地部と連絡することが目的と理解できた。低地部には工事用の仮設事務所が数棟建設されていたが、住宅は見当たらなかった。台地部では小・中学校等や低地部からの移転で住宅の建設が進んでいる。

|

|

▲再び大防潮堤の建設 ▲再び大防潮堤の建設 |

▲防潮堤の工事現場 ▲防潮堤の工事現場 |

▲高台の集落 ▲高台の集落 |

大船渡市

大船渡市は、岩手県の沿岸南部に位置し、人口は平成17年約4万3千人がピークで、現在約3万8千人の都市で、三陸沿岸地域の拠点都市として発展してきた。このような中、東日本大震災により甚大な被害を受けた。

国際化への対応が進む大船渡港は岩手県全体の港湾貨物取扱量の約5割を占めており、平成22年8月には、国から新規の直轄港湾整備事業の着手対象とする港湾(重点港湾)に選定され、県内最大の物流拠点となっている。

また、豊かな資源を活用した水産振興水産業は本市の基幹産業であり、16漁港や海岸線延長など、県内最大の漁業生産基盤を有している。

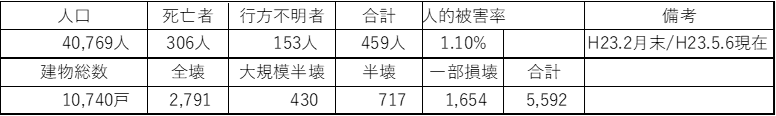

地域の被災状況*7

・人的被害一覧

死亡者 306人、行方不明者 153人

・家屋被害状況

建物被害 5,592世帯(全壊2,791、大規模半壊430、半壊717)

▼表:市の人的・家屋被害状況

▼表:水産関連被害額

<参考>大船渡市場水揚げ量・金額(平成21年)

水揚げ量55,748トン 水揚げ金額57.7億円 出典:平成22年度「岩手県水産業の指標」

*7 人的被害・水産関連被害:「被害状況の報告について」(H23/5/12大船渡市)、建物被害:「東日本大震災による被害状況等について」より

前回調査では、海面と数メートルの高低差しか無い、港湾周辺中心市街地では港湾から大船渡駅、国道45号東側にかけて津波により壊滅的な被害を受け、建物の基礎がしっかりしているRS造・S造の建物は辛うじてその場に建っているが、外壁などの被害は大きく辛うじて立地している感じ。木造建築物はベタ基礎や布基礎のため、耐久性が低く、ほとんどが原形を留めていない。人も重機もそれなりに導入されているが、ガレキの撤去だけでもあと数ヶ月はかかると思われる。国道の西側は高台で被害は見られない。

▲大船渡駅駅前茶屋前商店街 ▲大船渡駅駅前茶屋前商店街 |

▲茶屋前商店街 ▲茶屋前商店街 |

▲茶屋前商店街後背地 ▲茶屋前商店街後背地 |

|

▲大船渡駅南側笹崎地区 ▲大船渡駅南側笹崎地区 |

▲大船渡サンアンドレス公園 展望台 ▲大船渡サンアンドレス公園 展望台 |

▲大船渡地区 ▲大船渡地区 |

現在は、JR大船渡線大船渡駅周辺地区は、大船渡市復興計画に基づき策定された大船渡市まちなか再生計画において、津波復興拠点区域の商業業務地区(観光・交流)に位置付けられ、おおふなぽーと(大船渡市防災観光交流センター)は、大船渡駅に隣接した立地を生かし、観光交流機能や各種会議室等の生涯学習機能を有した施設として、隣接地に観光スポットのかもめテラス(様々な菓子店、カフェ、ギャラリー、菓子工場、お菓子教室、広場等の複合施設)が整備されている。

▲津波復興拠点整備事業区域 ▲津波復興拠点整備事業区域 |

▲津波復興拠点整備事業区域 ▲津波復興拠点整備事業区域 |

▲大船渡サンアンドレス公園 展望台 ▲大船渡サンアンドレス公園 展望台 |

陸前高田市

本市は、岩手県の東南端、宮城県との県際に位置し、リアス式海岸が続き、西の唐桑半島と東の広田半島に挟まれた広田湾の北奥に、陸前高田市中心部のある小さな平野が広がる。

人口は平成7年約2万8千人がピークで、現在は約1万9千人の都市である。古くは伊達政宗の直轄領となる藩政時代には、代官所等が設置され、気仙地方の政治経済の中心として栄えた。

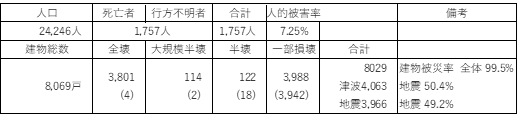

地域の被災状況*8

・人的被害一覧

人口 24,246人

死亡者・行方不明者 1,757人

・家屋被害状況

世帯数 8,069世帯

津波による被災世帯数 4,063世帯(50.4%)(全壊3,801世帯:93.6%)

地震による被災世帯数 ,967世帯(49.1%)(全壊4世帯、一部損壊3,943世帯:99.4%)

地震と津波により陸前高田市の全世帯の99.5%が被害にあったと報告されている。

*8 資料「陸前高田市地域防災計画」より

▼表:市の人的・家屋被害状況

前回調査では、防潮堤の崩壊で、海水面と市街地地面がほぼフラットの状況になったため、津波の被害をもろに受け、甚大な被害となっていた。

市街地中心部では、市役所、農協、体育館、博物館、消防署、銀行、商店街、マンション、病院、住宅など全てが破壊され、壊滅的な被害状況である。病院やマンション等では4階まで被害の跡が残っていた。ガレキを撤去した地区では電柱もない平坦な土地で、全てが見通せるが、市役所周辺のRC造建築物が多い地区では道路の両サイドにガレキがうず高く積まれていた。鉄道や道路も大きな被害を受けており、特に鉄道は駅舎がなくなり、軌道は線路ともども流されていた。余りに被害が甚大なため、人の営みはまったく見られない。さらに、海より数キロメートル奥の国道45号と国道343号が交差する地点まで川沿いに津波が押し寄せ、家屋は全て流されたり、崩壊していた。

▲駅舎と鉄道線路の崩壊 ▲駅舎と鉄道線路の崩壊 |

▲陸前高田市中心部 ▲陸前高田市中心部 |

▲中心部木造建築物全壊 ▲中心部木造建築物全壊 |

|

▲旧市役所3階まで被災 ▲旧市役所3階まで被災 |

▲中心部旧市役所横 ▲中心部旧市役所横 |

▲中心部商業施設 ▲中心部商業施設 |

|

▲旧市役所3階まで被災 ▲旧市役所3階まで被災 |

▲集合住宅4階まで被災 ▲集合住宅4階まで被災 |

▲S造は骨組みだけでたっている ▲S造は骨組みだけでたっている |

|

▲RC造建築物も上層部は崩壊 ▲RC造建築物も上層部は崩壊 |

▲中心部木造家屋は全て崩壊 ▲中心部木造家屋は全て崩壊 |

▲グランド周辺 ▲グランド周辺 |

現在は、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた中心部において、津波の再来に備えた防潮堤建設や土地区画整理事業により3~10m前後の土地の嵩上げ(盛り土)が行われ都市基盤が整備されるとともに、損壊した市庁舎や駅を含む施設の移転など都市機能の再建や産業復興が進められている。

東日本大震災津波伝承館横の高田松原にあった松の高木が津波に耐えて残り、「奇跡の一本松」として全国的に注目され、枯死後も保存されている。

▲陸前高田駅周辺 ▲陸前高田駅周辺 |

▲高田南地区の商業ゾーン ▲高田南地区の商業ゾーン |

▲高田南地区住宅ゾーン ▲高田南地区住宅ゾーン |

|

▲運動施設 ▲運動施設 |

▲今泉北地区に残る遺構遺構 ▲今泉北地区に残る遺構遺構 |

▲復興のシンボル 奇跡の一本松 ▲復興のシンボル 奇跡の一本松 |

気仙沼市

気仙沼市は、宮城県の北東端に位置し、三陸海岸南部の交通や商業の拠点となっており、リアス式海岸を利用した観光も発展している。気仙沼漁港を初めとした市内の各漁港は、三陸海岸での沿岸漁業・養殖漁業、世界三大漁場「三陸沖」での沖合漁業、さらに世界の海を対象にした遠洋漁業の基地として機能し、関連する造船から水産加工までの幅広い水産業が立地している。

人口は平成22年の約7万5千人をピークに、現在平成30年約6万4千人まで減少している。

地域の被災状況*9

・人的被害一覧

人口 74,368人

死亡者 1,026人、行方不明者 383人 合計1,409人(全人口に対する人的被害率18.9%)

・家屋被害状況

建物数 約63,850戸

家屋被害 25,093棟(39.3%)(全壊16.438、大規模半壊2,299、半壊・一部損壊6,355)

その他の被害は、津波の被害に加え危険物野外タンクの焼失で被害が拡大したものと考えられる。各種漁港は全て沈下流出し、漁船は約84.1%が被災した。

*9 資料「気仙沼市震災復興計画」より

▼表:市の人的・家屋被害状況

前回調査は、漁業施設が集積していた内湾(魚町、南町)地区や鹿折地区を中心に調査を行った。両地区は細長い気仙沼港の一番奥に位置し、津波の被害をもろに受けていた。

水産加工業は比較的小規模な事業所が多かったようで、木造の建物が多くほとんどは全壊で、壊滅的な状況であった。また、リアス式の地形なのですぐ後背に丘陵部が迫っていて、その麓の住宅地まで大型漁船が打ち上げられていた。海岸近くの地区は電柱がほとんどなぎ倒され広々とした空間にガレキが放置されたままの状態であった。

▲市街地魚町周辺 ▲市街地魚町周辺 |

▲市街地潮見町周辺 ▲市街地潮見町周辺 |

▲市街地 ▲市街地 |

|

▲電柱も根元から崩壊 ▲電柱も根元から崩壊 |

▲津波によって内陸まで押し流された漁船と被害を受けた市街地 ▲津波によって内陸まで押し流された漁船と被害を受けた市街地 |

▲左写真の漁船 ▲左写真の漁船 |

今回調査では、魚町・南町地区及び鹿折地区で土地区画整理事業により、土地のかさ上げや道路などの基盤整備工事が完了し、南町の海岸沿いに気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザが建設され、国登録文化財修復事業により、武山米店等の文化財が修復・復原された。これらの周辺地区では事務所や倉庫等が建設されるなどまちづくりが進められている。また、気仙沼港を跨ぐ都市計画道路が整備中である。

気仙沼市街地から南に9Km程離れた場所に将来にわたり震災の記憶と教訓を伝え、警鐘を鳴らし続ける「目に見える証」として仙沼市東日本大震災遺構・伝承館が整備されている。伝承館の隣に遺構の気仙沼向洋高校旧校舎が当時のまま残されており、被害の状況を今に伝えている。

▲気仙沼市 ▲気仙沼市 |

▲南気仙沼地区 ▲南気仙沼地区 |

▲南気仙沼地区 ▲南気仙沼地区 |

|

▲国登録有形文化財 武山米店 ▲国登録有形文化財 武山米店 |

▲まち・ひと・しごと交流プラザ ▲まち・ひと・しごと交流プラザ |

南三陸町

宮城県の北東部に位置し、志津川湾、伊里前湾に面する町で、リアス式海岸特有の優れた景観を持つ。沿岸部一帯は三陸復興国立公園の指定を受けている。

人口は、震災直前の平成23年2月1日には総人口17,382人であったが、現在は平成30年度末13,426人まで減少している。

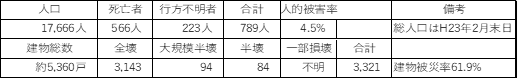

地域の被災状況*10

・人的被害一覧

人口 17,666人

死亡者 566人、行方不明者 223人 合計789人(全人口に対する人的被害率4.5%)(平成25年2月28日現在 南三陸警察署発表)

・家屋被害状況

建物数 約5,360戸

家屋被害 3,321棟(61.9%)(全壊3,143、大規模半壊94、半壊84)

*10 資料「南三陸町東日本大震災による被害の状況」より

▼表:町の人的・家屋被害状況

前回調査では、比較的狭い市街地に都市機能が集中的に集積していたが、建物に残る痕跡線15m~20m及び0.7mの地盤沈下が確認*11されている。(宮城県北部における津波痕跡調査)建物では4~5階の高さに匹敵し、中心部では防災対策庁舎(3階建て)の更に2m以上上まで達し、ほとんどの建物を吞み込み、建物被災状況は、3,142戸(94.9%)*12が全壊・流出、94戸(2.8%)が大規模半壊、75戸(2.3%)が半壊であった。大規模半壊や半壊は鉄筋コンクリートの施設や、津波の威力が低減している内陸部に見られ、沿岸部の小規模建物は全壊・流出している。

市街地をガレキが埋め尽くす中で、自衛隊等による必死の不明者の捜索が行われていて、「死亡者発見。」の声も聴かれ、大震災発生後、約3週間を経過した時点でも爪痕は大きく残っていた。

*11 資料「宮城県北部における津波痕跡調査」より

*12 資料「南三陸町東日本大震災職員初動対応等検証報告書」より ()内は被災建物総数に対する割合

▲災害対策本部 ▲災害対策本部 |

▲鉄道の橋梁前後が崩壊 ▲鉄道の橋梁前後が崩壊 |

▲市街地志津川地区 ▲市街地志津川地区 |

|

|

|

▲南三陸中心部の被災状況 ▲南三陸中心部の被災状況 |

▲南三陸町役場防災対策庁舎跡 ▲南三陸町役場防災対策庁舎跡 |

▲災害ボランティアのテント村 ▲災害ボランティアのテント村 |

▲南三陸中心部の被災状況 ▲南三陸中心部の被災状況 |

▲震災遺構ブライダルパレス高野会館周辺 ▲震災遺構ブライダルパレス高野会館周辺 |

▲内陸部の被災状況 ▲内陸部の被災状況 |

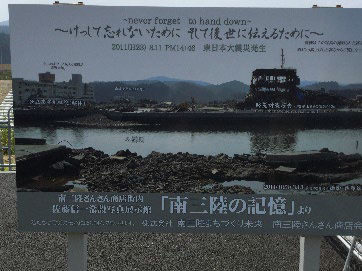

今回調査では、中心部で大規模な土盛り工事、被災市街地復興土地区画整理事業が行われており、旧防災対策庁舎の3階近くまで盛土され、道路等の都市基盤は整備されている。町役場や住宅は横の高台に移転しており、南三陸さんさん商店街などの商業・業務施設がまばらに立地している状況で、復興は道半ばの感じである。

▲「南三陸の記憶」展のポスター ▲「南三陸の記憶」展のポスター |

▲中央に遺構の最上階 ▲中央に遺構の最上階 |

▲護岸工事と土盛り ▲護岸工事と土盛り |

|

▲南三陸さんさん商店街 ▲南三陸さんさん商店街 |

▲市街地建築物はこれから ▲市街地建築物はこれから |

▲被災庁舎の遺構 ▲被災庁舎の遺構 |

女川町

宮城県の東、牡鹿半島基部に位置し、東日本大震災により被災した三陸地域に創設された「三陸復興国立公園」地域に指定されている。北上山地と太平洋が交わる風光明媚なリアス式海岸は天然の良港を形成し、カキやホタテ・ホヤ・銀鮭などの養殖業が盛んで、世界三大漁場の一つである金華山沖漁場が近いことから、魚市場には年間を通じて暖流・寒流の豊富な魚種が数多く水揚げされている。

人口は昭和40年約1万8千人がピークで、震災時約1万人(平成23年3月11日時点)であったが現在は約6千4百人である。古くは伊達政宗の直轄領となる藩政時代には、代官所等が設置され、気仙地方の政治経済の中心として栄えた。

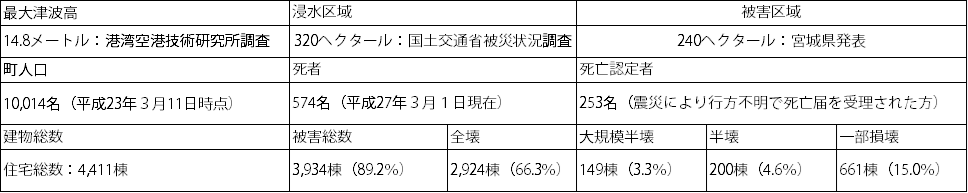

地域の被災状況*13

・人的被害一覧

人口 10,014人(平成23年3月11日時点)

死亡者 574人

・家屋被害状況

建物数 4,411棟

家屋被害 3,934棟(89.2%)(全壊2,924、大規模半壊149、半壊200)

*10 資料「陸前高田市地域防災計画」より

▼表:町の人的・家屋被害状況

前回調査は行っていないため、町のホームページから被災状況を見ると、津波高14.8m、遡上高43.3mの巨大な波に、町中心部は壊滅的な被害を受けたことが窺える。

▲町中心部木造建築物全壊 ▲町中心部木造建築物全壊 |

▲海岸周辺 ▲海岸周辺 |

|

▲町中心部に打ち上げられた漁船 ▲町中心部に打ち上げられた漁船 |

▲中心部震災当日 ▲中心部震災当日 |

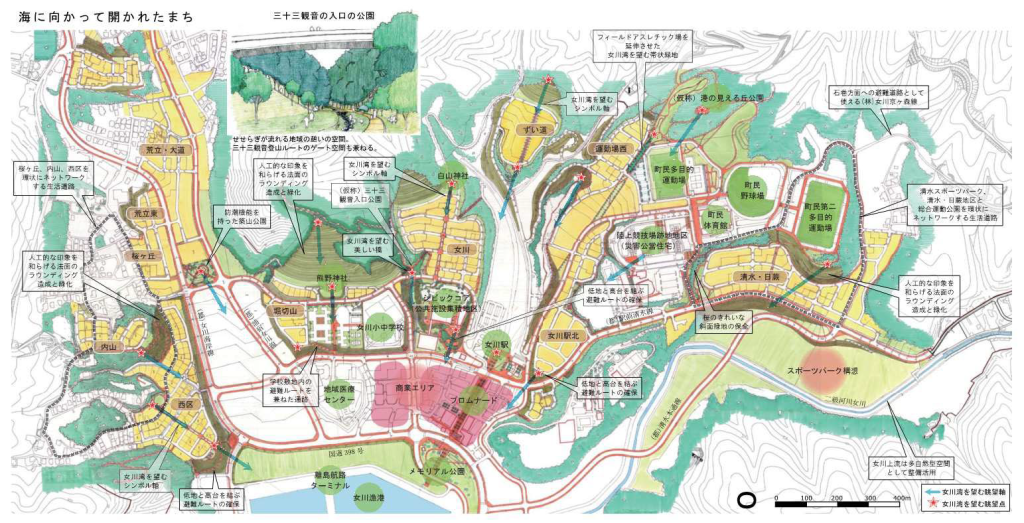

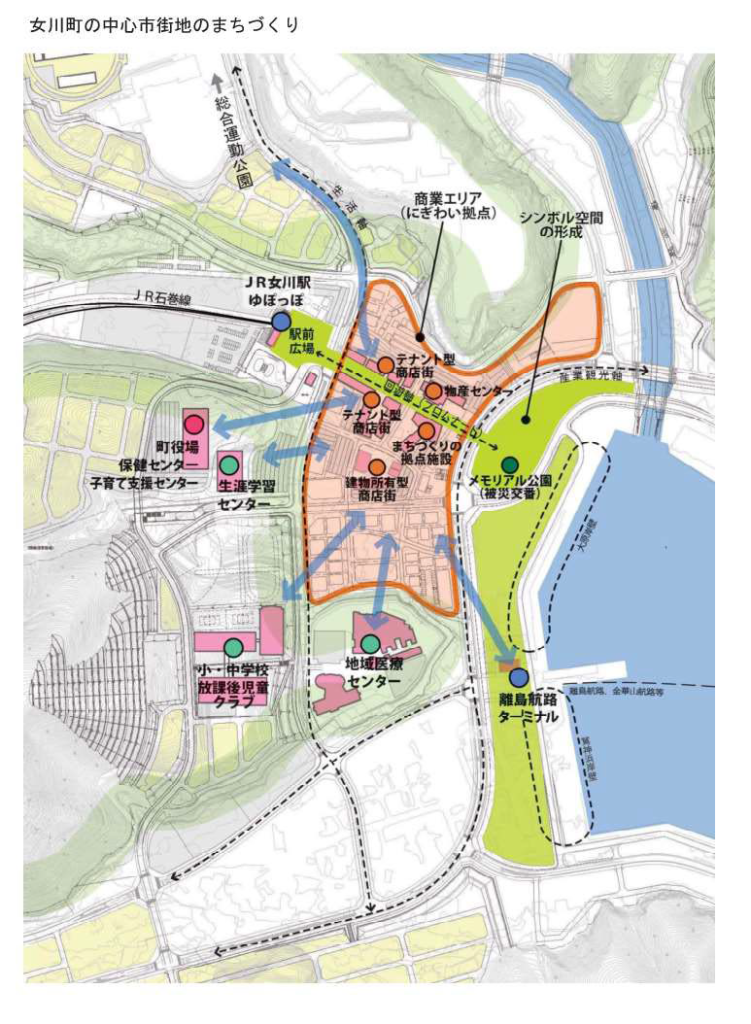

復興事業の中心部の骨格構造は、バリューアッププランのコンセプトは、「あちこちから海が見える」「住みたい、訪れたい、自慢したい風景の創出」「安全・安心・暮らしやすいまちづくり」を基に、3つの基本方針①海の存在を最大限に生かす。②もともとの地形を最大限に生かす。③歴史的資産、公共施設等の資産を最大限に生かす。を掲げられ、復興まちづくりデザイン会議等を中心に進められた。

陸前高田市や南三陸町のように土木工学的に力任せに基盤を作るのでは無く、自然地形を生かすため最小限の切り土、盛り土を土地区画整理事業で行い、思い切った諸機能の集団的再配置で明確な土地利用ゾーニングにより基本方針を忠実に具現化している。これこそが都市計画という感じである。しかし、人口7万人の町で良くもまーここまでやるとは感心させられる。都市計画に関わる者として一度は訪れたい町である。

▲海に延びるプロムナード ▲海に延びるプロムナード |

▲プロムナード正面の女川駅 ▲プロムナード正面の女川駅 |

▲女川駅横一段高い住宅地 ▲女川駅横一段高い住宅地 |

まとめ

再び訪れて感じたことは、復興に際しどこまで安全性に配慮できているのか?

東日本大震災後に「想定外」という言葉をよく耳にした。確かに計画基準を遙かに超える状況が発生し、建物やインフラ等の動かすことの出来ないハード面はどうすることもできないことは理解できる。

当然、設計基準の見直しも行われ、復興が進められてきたと思うが、前回を教訓にまた大規模な防潮堤等が多くの沿岸で建設されていた。しかし、この規模では前回並みの津波が来たら、また同様の被害が発生する可能性は否定できない。美しい三陸の海岸に多くの防潮堤が建設されることで、安全性はある程度担保されるが、美しい景観が阻害されることは、少し心が痛む。

水害や土砂崩れ、地盤沈下等の災害の危険性のある場所での開発整備を計画することは、法律でも定められているものの基準がやや曖昧で、十分に遵守されていない。

我が国は島国で昔より漁業、水産業、水運等の産業が栄え、港を中心に政治経済機能が集積し都市形成がなされてきたが、津波に対する防災に対して十分な備えが出来ているか、疑問である。

東日本大震災では「地震」「津波」と二次的被害として「原発事故」が発生し、特に津波は広範囲で甚大な被害をもたらした。地震は比較的短時間の発生で局地的に大きな被害をもたらすが、その後の津波の発生までは十分避難する時間は確保されたのではないか。津波に限らす集中豪雨等がもたらす河川などの決壊、土砂崩れなど「水」がもたらす被害は地形により広範囲に及ぶが、発生予測が不可能な地震よりは、予測がある程度可能で対応もとれる。

ECOも地域防災計画や国土強靱化計画等の策定に関わる機会も増えてきているが、一つの都市でも様々な地形条件があり、地区特性が異なる。現地踏査により地区特性を十分に把握し、地区ごとの対策が求められる。例えば、近くに高台があれば避難場所を確保できるが、低地部でそのような場所が確保で担い場合は、釜石で見たような高層で堅牢な避難ビルを計画的に配置することも一方策ではないか。また現在、ほとんどの都市では学校・体育館や公民館などが避難場所として指定されているが、多くは2~3階建てで低地部では東日本大震災時の津波の規模には対応できないことが証明されている。(S造やRC造の躯体なので基礎はしっかりしており、外観はそれほど大きな被害ではないが、内部はグシャグシャンである。)計画策定に際し、学校などの公共施設の建て替え等では、高台への移転を検討する必要があると考える。

最後に、プランナーとして東日本大震災の被害を教訓に、地形特性や地域に残る記憶・言い伝えなどを丁寧に収集し、ハード面の整備はもとより、最善の避難方法を設定や避難訓練の徹底などソフト面の更なる充実が求められる。